115 新コンセンサスプロトコル概観(EOS,Tendermint,Difinity)とプラットフォーム競争の未来予測

今回は、EOS、Tendermint、それから要望の多かったDifinityのプロトコルについて解説します。

イーサリアム以降のプラットフォーム競争がどうなるのか概観してほしいというリクエストもありましたので、それらも含んだ内容になります。

ホットな分野の全体を是非掴んでください。

いまブロックチェーン界隈でもっともホットな分野というと、新しいタイプのコンセンサスプロトコルでしょう。高速かつ、スケーラビリティがあり、即時のファイナリティが得られ、コストが安いというタイプで、シリコンバレーなどではホワイトペーパーの段階で200億円以上のバリュエーションがついているといわれています。 続きを読む 115 新コンセンサスプロトコル概観(EOS,Tendermint,Difinity)とプラットフォーム競争の未来予測 →

ちょっとしたメモ的エントリですが、業界の流れを考える上でヒントになるとおもいます。

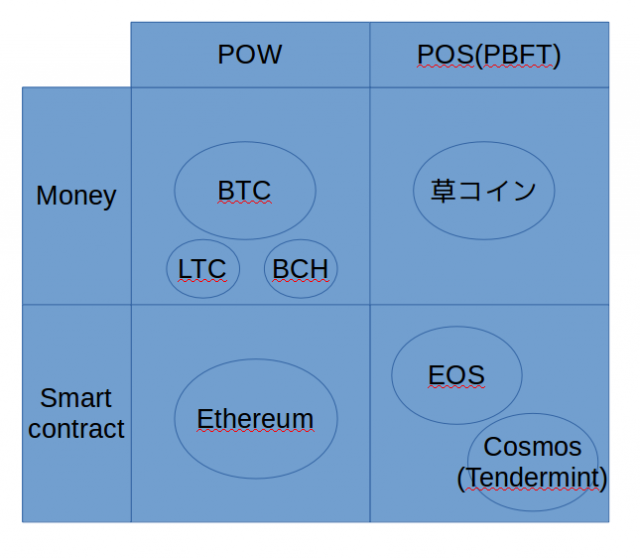

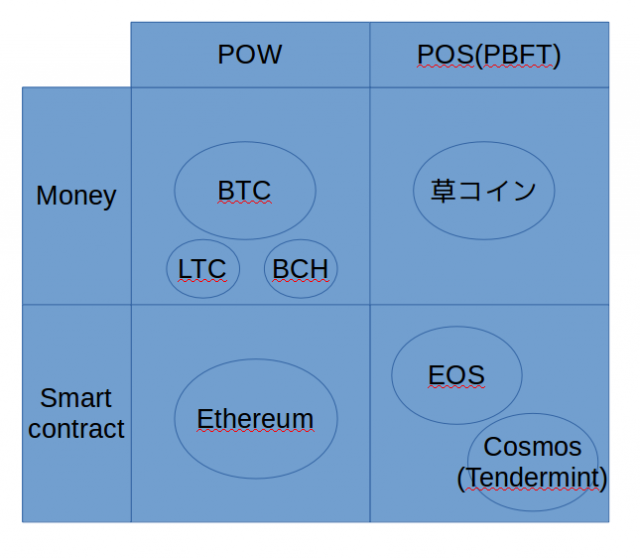

上記のマトリクスは、コンセンサスアルゴリズムと、チェーンの用途で4つに区切ったものです。 続きを読む スマコン業界の流れを見る視点 →

ビットコインキャッシュのコミュニティで混乱が起きています。

ビットコインキャッシュは定期的なハードフォークを通して機能をアップデートしていく方針がとられており、11月18日にそのハードフォークが行われる予定です。

ただし、そのための機能アップデートに関しては、統一された意思決定機関は存在しておらず、それぞれのクライアントの開発者に委ねられ、どのクライアントを利用するかはマイナーに委ねられています。つまり、最終的にはマイナーがどのソフトウェアを採用するかで決まり、そのためにより良いソフトウェアを開発する競争が行われるという思想になっていいます。 続きを読む ビットコインキャッシュ11月のハードフォークにむけた議論入門 →

(東洋経済オンライン)の記事がツボにはまっています。なぜなら、これは、そのままなぜ日本人が草コインで大損をするのかということと、ダブって見えるからです。

というわけで、元記事へのオマージュとしてこの記事を書きます。 続きを読む なぜ日本人は草コインで大損をするのか →

私は、98年〜2000年のドットコムバブルをまさにプレイヤーとして体験しました。起業家としてドットコム企業を仲間と設立しその一部始終を体験しました。株式投資にも手を出し、マザーズ銘柄などを取引する中で、自身も大火傷をしました。

その時の経験から、今回の仮想通貨バブルへ教訓があるとすれば、次のようなものです。

- バブル期はみんな大型銘柄を馬鹿にしすぎる

- バブルが崩壊したあとにこそ本当のイノベーションが生まれる

ということです。

まず「バブル期はみんな大型銘柄を馬鹿にしすぎる」について説明します。 続きを読む ドットコムバブルから学んだ、仮想通貨バブルへの教訓 →

ICOが様変わりしています。

具体的にいうと、一般にむけた販売が減少し、機関投資家に内輪で販売する私募(プレセール)が増えたことです。プロジェクトによっては、一般向け販売を取りやめ、プレセールだけで終わりにしたものもあります(Telegramなど)

3年前は、100%が一般販売でした。これが1年前は、半々くらいまでになり、最近はプレセールのほうが比率が高く、最新の事情はプレセールのみになりました。

これは、プロジェクト、投資家、双方の利害が一致が背景にあるとともに、規制当局の思惑があります。以下説明します。 続きを読む ICOの変容とベンチャーキャピタルの蜜月な関係について →

ここ数ヶ月で話題になっているキーワードの筆頭に「ステーブルコイン」というものがあります。ステーブルコインとは、ステーブル=安定という名の通り、価格が比較的安定しているコインという意味ですが、狭い定義ではドルや円などの法定通貨の価値に連動するように作成されたコインという意味で使われることが多いようです。

ステーブルコインはにわかに注目され、最も新しく第3の方式を取るBasisは、アンドリーセン・ホロウィッツなどの超有名VCから140億円もの資金を調達しました。

これにより、ビットコインやイーサリアムなどのコインは、お払い箱で、これからはステーブルコインが実用として使われるようになる、といった論調も聞こえてきます。

果たしてそれは本当でしょうか?ステーブルコインは、本当につかわれるのでしょうか?問題点や課題や、乗り越えるべきハードルはどこにあるのでしょうか?

本レポートでは、ステーブルコインの意義や、想定される使われ方や、もしこれが実用化されていくと、なにが便利になっていくのかといった、「初歩の初歩」といったところから入って、ステーブルコインの分類や仕組みの概要、現状や将来の課題まで、ステーブルコインを議論するための一通りの背景と知識が理解できるよう解説した基礎知識の決定版です。

結論

以下に、本レポートの「結論」部分を掲載します。 続きを読む ステーブルコインは成功できるのか?「レポート110 ステーブルコイン基礎知識から」 →

ビットコイン及びブロックチェーンの可能性について、専門的な事柄をわかりやすく解説します。